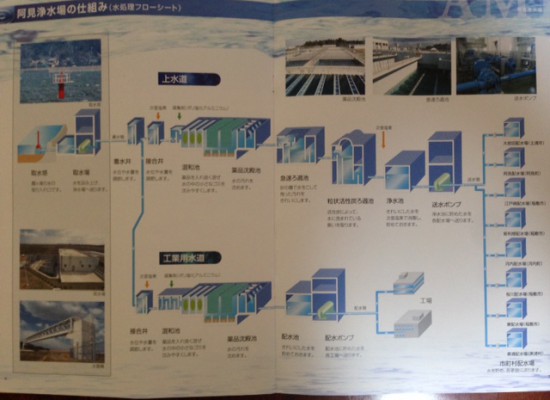

昨日、茨城県企業局県南水道事務所が管理する阿見浄水場を見学させて戴きました。主に小学生向けに見学を受け付けているようですが、たった一人のためにご説明戴く贅沢な時間で、大変有り難いことでした。

目的は2つで、1つは、今は、県や市のお仕事をさせて頂くための一般競争入札参加資格登録をしておりませんが、ゆくゆく手続きを済ませ、お仕事をさせて頂く機会があった時のための勉強。もう1つは、前職で工場排水の公害防止管理者として排水処理を担当していましたので、どのような設備で霞ヶ浦の水を綺麗にしているのか?大変興味がありました。

ポンプや浄水設備の中で最も感心したのが、ハイテクの時代の中でもローテクが非常に大切な役割を果たしていたことでした。

「炭坑のカナリヤ」ならぬ「浄水場の金魚」

ハイテクの計測機器や24時間体制の中央監視の機器類の中に、その金魚鉢はありました。金魚鉢には、常に取水口からの原水が流れ込み、有毒物質の混入を監視(混入したら金魚が死んで浮く)しています。

わたくしが提供する「電力見える化」も、いわばローテクの世界。コンピュータ制御による省エネ機器の導入に依存するのではなく、電力の消費状態を可視化して、電力の無駄遣いを発見し削減策を行ないましょうというもの。

ただ昔と違い、「人間が見る」というローテクが、最新の通信技術やWebの力を得て、一段高い段階である「遠隔でのリアルタイム監視」が可能となった。

田坂広志先生から教えていただいた「弁証法の螺旋階段の法則」( http://www.sinkan.jp/news/index_132.html )

「ああ~、わたしの仕事も、古く懐かしいものが蘇ったものだったんだ!!」と、「浄水場の金魚」から気付かされました。

コメントを残す